イベント

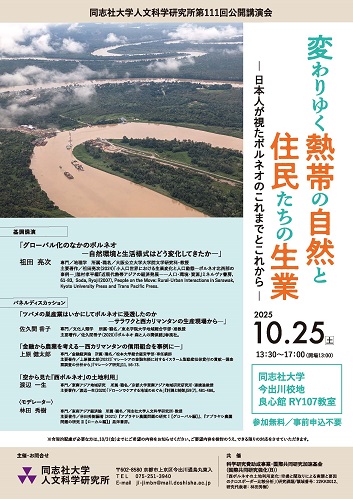

人文科学研究所 第111回公開講演会 変わりゆく熱帯の自然と住民たちの生業―日本人が視たボルネオのこれまでとこれから―

同志社大学人文科学研究所第111回公開講演会を開催いたします。

皆様のご参加をお待ちしております。

テーマ

変わりゆく熱帯の自然と住民たちの生業―日本人が視たボルネオのこれまでとこれから―

大陸以外の島のなかで世界第3位の面積を誇り赤道直下に位置するボルネオ島(カリマンタン島)は、世界で最も豊かな生態系をもつ島の1つであるといわれる。同島では、インドネシアとマレーシアが地続きで国境を接しているが、両国の独立以降の数十年間、それぞれの側の政治経済・住民の生活は独自の歩みをたどってきた。ただ、双方に共通しているのは、木材伐採のために、あるいはパーム油原料基盤のアブラヤシ農園を開発するために、豊かな熱帯林がこの間失われてきたということである。特に1990年代からの20数年間はアブラヤシ農園が急拡大しアブラヤシの生産が増大してきたが、2010年代半ば以降両国からのパーム油輸出が停滞する傾向にあり、ボルネオ島の各地でもそうした世界的な需要制約への対応が求められている。

今回の講演会では、以上のような状況にあるボルネオ島の西寄りの2州、マレーシア・サラワク州、インドネシア西カリマンタン州に焦点を当て、これまで両州の住民たちが、コメ作やアブラヤシ栽培を含む生業の選択をどのような視点に立って行ってきたかについて現地調査に基づいて報告し、将来どのような変化が展望できるかについて聴衆の皆さんとともに考えたい。当日の講演や議論では、昨今のコメ問題に代表されるように国内農業に様々な問題を抱える日本人の視点から、ボルネオの住民の多様な農業・生業がどのように映るかに焦点を当てる。

基調講演

祖田 亮次 大阪公立大学大学院文学研究科教授

「グローバル化のなかのボルネオ―自然環境と生活様式はどう変化してきたか―」

パネルディスカッション

佐久間 香子 東北学院大学地域総合学部准教授

「ツバメの巣産業はいかにしてボルネオに浸透したのか―サラワクと西カリマンタンの生産現場から―」

上原 健太郎 松本大学総合経営学部専任講師

「金融から農業を考える―西カリマンタンの信用組合を事例に―」

渡辺 一生 京都大学東南アジア地域研究研究所連携准教授

「空から見た『西ボルネオ』の土地利用」

[モデレーター]

林田 秀樹 同志社大学人文科学研究所教授

| 開催日 | 2025年10月25日(土) 13:30~17:00 (開場 13:00) |

|---|---|

| 開催場所 |

|

| 費用 | 無料 |

| 対象者 | 在学生 卒業生 一般の方 |

| 参加申込 | 事前申込不要 |

| 主催 | 同志社大学人文科学研究所 |

| 共催 | 科学研究費助成事業・国際共同研究加速基金

(国際共同研究強化(B)) 「西ボルネオの土地利用変化:空撮と聞取りによる実態と要因 のクロスボーダー比較分析」 (研究課題/領域番号: 22KK0012、 研究代表者: 林田秀樹) |

| お問い合わせ |

人文科学研究所事務室 TEL:075-251-3940

|

|---|